新人の“質問しづらい”を解消する職場の作り方〜聞けない空気が離職とミスを生む〜

リンクをコピーする

1. 結論:質問しづらい職場は損をしている

最近の新人は自分から動かない…

もっと積極的に質問してくれれば…

そう感じたことはありませんか?

結論から言うと、新人が質問できない職場は確実に損をしています。

質問が少ない職場では、以下のような現象が起きやすくなります。

- ミスが増える → 顧客満足度が低下

- 成長が遅れる → 戦力化までの時間が延びる

- 離職率が上がる → 採用・教育コストが無駄になる

例えば、ある製造業の企業では「質問しづらい雰囲気」が原因で、新人が作業工程を間違えたまま進めてしまい、大口取引先からのクレームに発展!!

結果的に損害額は数百万円にのぼりました。

逆に、質問がしやすい職場は新人の戦力化が早く、ミスが減るため教育コストも回収が早い。

つまり「質問できるかどうか」は、企業の成長スピードを左右する経営課題なのです。

2. なぜ新人は質問できないのか

新人が質問をしないのは、決して「やる気がないから」ではありません。

実際には、その背景に心理的なハードルや職場環境からくる圧力が存在しています。

この要因を理解せずに「もっと積極的になってほしい」とだけ求めても、効果は薄いでしょう。

ここでは、新人が質問をためらう主な4つの理由を解説します!

2-1. 心理的安全性の欠如

多くの新人は、

こんな初歩的なことを聞いたら怒られるかも…

という不安を抱えています。

特に入社したばかりの時期は、まだ人間関係も浅く、先輩や上司がどういう性格なのか、どんな反応をするのかもわかりません。

そのため、「聞いて嫌な顔をされたらどうしよう」と必要以上に慎重になってしまうのです。

心理的安全性が低い環境では、失敗や疑問を口にすることが“リスク”として感じられます。

結果として、新人は自分の中で抱え込み、間違ったまま進めてしまうことも少なくありません。

2-2. 評価への影響を恐れる

わからないことを聞いたら、できない人だと思われるのでは…

これは、多くの新人が持つ自己防衛の感情です

特に試用期間中や評価が定まっていない時期は、「できる人」と見られたい気持ちが強くなります。

そのため、質問して理解を深めるよりも、「何も言わずにこなす」ほうが安全だと考えてしまうのです。

しかし、この考えは長期的には逆効果。

質問を避け続けることで誤解やミスが積み重なり、結果的に評価を下げる原因になってしまいます。

2-3. 先輩の忙しさ

新人から見た職場は、先輩や上司が常に慌ただしく動き回っている場所に映ります。

電話対応、会議、来客、書類作成──そんな中で

ちょっといいですか?

と声をかけるのは勇気がいるものです。

「今は声をかけない方がいいかな…」と遠慮してタイミングを逃し、そのまま疑問を抱え続けてしまう。

こうして、聞けなかったことが次の作業にも影響し、ミスや遅延につながるケースは珍しくありません。

2-4. 入社直後の遠慮

まだ職場のルールや文化を理解できていない新人にとって

自分から話しかけていいのかな?

という感覚はごく自然です。

昼休憩の過ごし方、雑談のタイミング、報告・連絡・相談の方法──すべてが手探り状態。

この時期の“空気”は、その後の質問のしやすさを大きく左右します。

もし入社初期に「話しかけづらい」「質問が歓迎されない」雰囲気を感じてしまえば、その印象は長く残り、結果的に業務の質や定着率にも影響を与えます。

このように、新人が質問しないのは個人の性格や努力不足だけの問題ではありません。

職場がどういう空気を作っているかが、大きく関わっているのです。

3. 質問できない職場が生む悪循環

質問しづらい環境を放置すると、次のような悪循環に陥ります。

- 質問不足

↓ - 理解不足によるミス発生

↓ - 先輩や上司の修正対応でさらに忙しくなる

↓ - 新人がますます聞きづらくなる

↓ - 孤立感が高まり、早期離職につながる

このサイクルは、一度職場に根付くと数年単位で企業文化として定着してしまいます。

やがて「うちの新人は育たない」「最近の若い人は根性がない」という誤解が社内に広まり、採用活動にも悪影響を及ぼします。

さらに、こうした職場は外部の評判にもつながりやすく、口コミやSNSを通じて「居心地が悪い会社」という印象を与えかねません。

結果的に優秀な人材が応募を避けるようになり、採用コストや教育コストが増えるという、長期的な損失につながります。

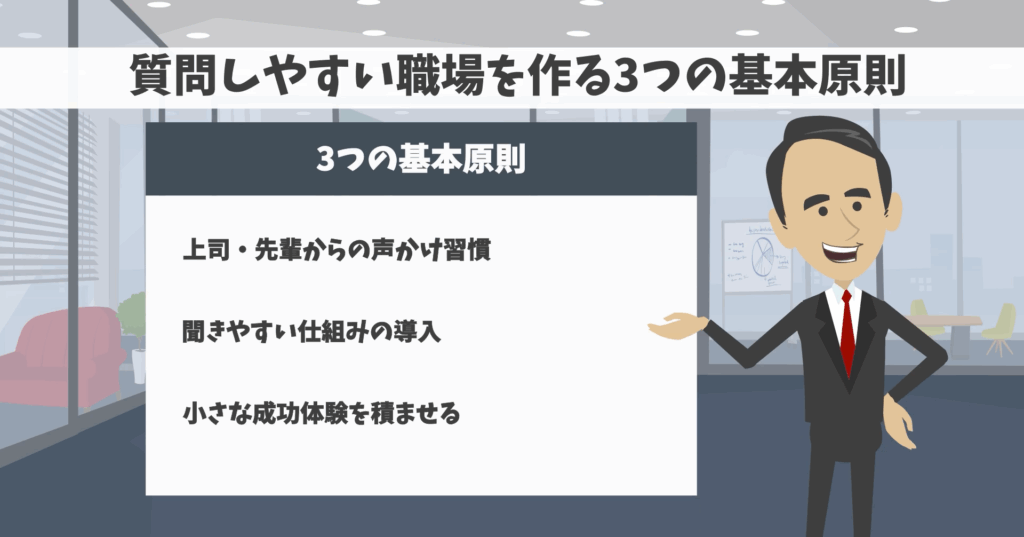

4. 質問しやすい職場を作る3つの基本原則

ここからは、実際に新人が質問しやすい環境を作るための具体策を紹介します。

「うちの職場、ちょっとギスギスしてるかも…」という場合も

ここで紹介する方法を少しずつ取り入れるだけで、雰囲気は大きく変わります!

4-1. 上司・先輩からの声かけ習慣

多くの職場では、「わからないことがあれば聞いてね」と言うだけで終わってしまいがちです。

しかし新人の立場からすると、「本当に聞いていいのかな?」と迷うもの。

だからこそ、新人が自分から質問するのを待つのではなく、先輩や上司から積極的に声をかけることが重要です。

たとえば…

- 「何か困ってる?」と漠然と聞くのではなく

→ 「この作業やってみてどうだった?」と具体的に聞く - 「今週の業務でやりにくかったことはあった?」と振り返りを促す

さらに効果的なのが、1日5分の雑談タイムを設けること。

コーヒーを飲みながら世間話をするだけでも、業務外の会話を通して距離が縮まり、質問のハードルはグッと下がります。

このような“逆アプローチ”によって、新人は「この人には話しかけても大丈夫なんだ」という安心感を持ちやすくなります。

結果として、質問の数だけでなく、相談や提案の質も向上します。

4-2. 聞きやすい仕組みの導入

質問の機会は、リアルタイムの対話だけに頼る必要はありません。

むしろ、非同期でも質問できる仕組みがあるほうが、多様なタイプの新人に対応できます。

具体的には…

- チャットツール(Slack、Teams)に「質問専用チャンネル」を作る

→ 他の新人やメンバーも閲覧でき、同じ疑問を繰り返し説明する手間が減る - よくある質問は動画やマニュアル化して共有

→ 文章だけでなく動画を使うことで、理解度が格段に上がる - 匿名で質問できるフォームやメモ箱を用意

→ 「顔を合わせて質問するのが苦手」というタイプの心理的ハードルを下げられる

ポイントは、「いつでも・誰にでも・気軽に聞ける仕組み」を作ること。

質問が個人間だけでなく、組織全体で共有される環境は、教育の効率化にもつながります!

4-3. 小さな成功体験を積ませる

新人にとって、「やればできた!」という経験は何よりの自信になります。

この自信が、質問や挑戦に前向きな姿勢を生み出します。

効果的な方法は…

- まずは簡単なタスクから任せる

→ 「初回から完璧な成果」を求めず、成功体験を作ることを優先 - 達成したら具体的に褒める

→ 「この部分の修正、早くて助かった!」など、成果と影響を具体的に伝える - 成果を見える化する

→ 社内掲示板やチャットで成果を共有し、本人だけでなく周囲からも評価される仕組みを作る

こうして成功体験を積み重ねることで、自己肯定感が高まり、「わからないことは聞いてみよう」という前向きな姿勢が自然と育ちます。

この3つの基本原則は、それぞれ単独でも効果がありますが、組み合わせることで相乗効果が生まれるのが特徴です。

たとえば、「声かけ習慣」と「チャット質問チャンネル」を同時に導入すると、リアルとオンラインの両面から質問の機会が増え、よりスムーズな情報共有が可能になります。

5. 実践事例:質問数が増えたら現場が変わった

ここでは、実際に「質問しやすい環境づくり」に取り組んだ企業の事例を紹介します。

業種や規模が違っても、共通して成果が出ているのがポイントです!

製造業A社:質問用チャット導入でミスが半減

従業員数50名ほどの部品メーカーA社では、新人が現場で疑問を抱えても「今は聞きづらい」と感じ、作業を続けてしまうケースが多くありました。

そこで導入したのが、社内チャットツールに「質問専用チャンネル」を作る取り組みです。

このチャンネルでは、新人だけでなく誰でも質問を投稿可能。

先輩や上司が気づいたタイミングで回答できるため、リアルタイムでなくても疑問を解消できるようになりました。

先輩からも

- 同じ質問に何度も答えなくて済む

- 回答が蓄積されるので教育が楽になった

という声が上がっています。

サービス業B社:週1回の1on1で離職率が大幅改善

人材の入れ替わりが多かったサービス業B社では、新人が孤立してしまい、入社3カ月以内に辞めるケースが目立っていました。

そこで始めたのが、新人と先輩社員が週1回15分だけ、マンツーマンで話す「1on1ミーティング」です。

この時間は業務の進捗確認だけでなく、「仕事のやりづらさ」や「人間関係の悩み」なども気軽に話せる場として活用。

先輩もあらかじめ話すテーマを用意することで、沈黙にならずスムーズな対話ができるようにしました。

ちょっとした相談ができる相手がいるだけで、安心して働ける!

と新人からの満足度も高まります。

IT企業C社:動画マニュアル化で教育時間を40%削減

急成長中のIT企業C社では、毎月のように新人が入社する一方で、教育担当者の負担が限界に近づいていました。

特に「何度も同じ説明を繰り返す」ことが大きな負担となっており、時間的にも精神的にも余裕がない状態でした。

そこで着手したのが、よくある質問や基本操作を動画マニュアル化すること。

新人は必要なときに動画を再生し、自分のペースで学習できます。

教育担当者は「動画を見てもらったうえでの質問」に対応するだけで済むようになり、教育時間は40%削減。

結果として、担当者は本来の業務に集中できるようになり、現場全体の生産性が向上しました。

これらの事例に共通しているのは、「質問しやすい環境づくり」を単なる雰囲気づくりではなく、仕組みとして定着させた点です。

環境が整えば、新人は自然と質問できるようになり、定着率・生産性・教育効率のすべてが向上します!

6. 今日からできる質問しやすい環境づくりチェックリスト

- 新人から話しかけられる時間を決めている

- 「聞いていい雰囲気」が伝わる言葉を使っている

- チャットや動画で質問を受けられる体制がある

- 新人の進捗を上司が定期確認している

- 褒める習慣がある

このチェックリストは、そのまま社内ミーティングで使えます。

7. まとめ:質問できる職場は成長も早い

「質問しづらい」という空気は、新人の成長を確実に遅らせ、離職やミスの大きな原因になります。

放置すれば、組織全体の雰囲気や人材育成の仕組みにまで悪影響を及ぼし、長期的な損失を生み出します。

しかし、これは決して変えられない問題ではありません。

- 上司・先輩からの声かけ習慣

- 聞きやすい仕組みの導入

- 小さな成功体験の積み重ね

この3つを意識して整えるだけで、職場の空気は着実に変わります。

質問しやすい環境は、新人の成長スピードを上げるだけでなく、ベテラン社員や管理職の働きやすさにも直結します。

疑問や不安を早期に解消できることで、ミスや手戻りが減り、全員の業務効率が向上します。

そして何より、企業全体の生産性と成長スピードが加速するという大きなメリットがあります。

採用・育成にかけた投資を最大限に活かすためにも、「質問が自然に生まれる職場づくり」を今日から始めてみましょう。

関連記事

- なぜ“優秀な新人”ほど辞めてしまうのか?燃え尽きを防ぐ育て方とは

- 新人がすぐ辞めるのは“研修の初日”で決まってる?現場リーダーが見直すべき5つのポイント

- 採用コストの回収”は何年でできる? 中小企業が見落としがちな人材投資の損益分岐点

- 『現場の声を活かせ』と言うけれど…なぜフィードバックが形にならないのか?

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございました!

映像制作テンツキでは、

- クライアント用説明動画

- 新人社員マニュアルの動画化

- 研修動画の構成・企画・制作

などを行っています。

アニメで「視覚的にわかる」

ストーリーで「理解が深まる」

ナレーションで「補完できる」

この3つを活かすことで、

専門用語が多いITや制度系の研修でも「わかりやすく伝える」ことができます。

という3つの要素が揃い下記のような難しいIT分野でもわかりやすく伝えることができます。

「うちもマニュアルの伝え方、変えてみたいな…」という方がいたら、

お気軽にご相談ください!